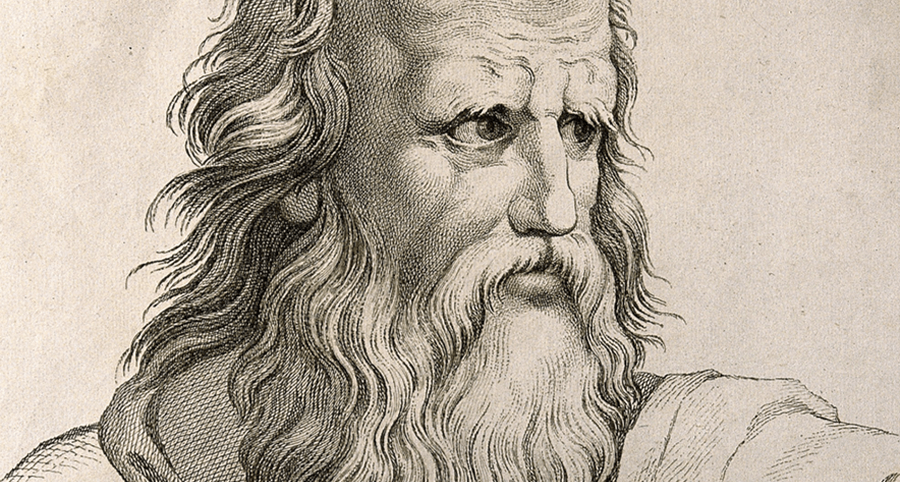

Platone è stato un grande maestro per tutti i pensatori di ogni tempo. La sua lezione è attuale anche ai giorni nostri. In un certo senso lo è anche di più di quanto accadeva nella sua contemporaneità. Oggi siamo portati a ricercare valori che non hanno un futuro e a trovare più conveniente dimenticare quelli che contano di più. L’idea di Platone è quella del bene. La democrazia, per rendersi figlia del bene deve offrire all’uomo la possibilità di amare e rispettare il suo prossimo. Ma, aggiunge Platone, l’uomo spesso non conosce i limiti oltre i quali l’eccesso del bello diventa una storpiatura, l’eccesso di democrazia può portare alla tirannide. Tiranno è dunque chi coglie i frutti del bene per utilizzarli per fini abietti. Si passa in questo modo dal problema morale a quello politico. Platone viveva nell’Atene del secolo IV, dove imperversava la licenza democratica, lo sfascio della disciplina civica e trionfavano gli egoismi e i soprusi demagogici. A questo punto la contesa e la competizione tra i cittadini per essere calmierata dovevano riflettere nella società condizioni di governo sicure ed equilibrate. Non si può, ad esempio, stabilire delle regole per tutti e poi pretendere che taluni le violino in nome di un primato inesistente o arbitrario. Quando la democrazia diventa tollerante con chi la disprezza o la plasma a suo uso e consumo, l’arbitrio di costoro si trasforma in tirannide. Un classico esempio l’abbiamo avuto con la Rivoluzione francese. Un popolo oppresso dalla tirannide si ribella e cerca di stabilire la democrazia, ma le sue maglie sono troppo larghe e sfugge all’abbraccio della temperanza, della fortezza e della prudenza per aprire la strada a una nuova tirannide. È mancata, quindi, una preziosa opportunità per fare di un’esperienza, pur traumatica, una rivolta ispirata al bene dell’uomo, ai suoi valori fondamentali di libertà e di libero arbitrio. Ancora una volta nel XX secolo questi aneliti popolari hanno trovato uno spazio ispirato alla ricerca di una democrazia “piena” ovvero caricata di valori quali la libertà dell’uomo, la libera espressione e di critica e di giudizio, ma tale assolutismo è stato più agevolmente catturato dagli “avventurieri della storia” che hanno colto dalla democrazia permissiva l’occasione per una nuova tirannide. Lo è stato per il Nazismo, il Fascismo e il Comunismo. Quest’ultimo, in particolare, nato da un’idea di Marx di restituire al proletariato le sue libertà, si tradusse, per demerito di alcuni suoi profeti, in un’oppressione delle stesse libertà che predicavano. Si è partiti dalla Comune di Parigi con il primo esperimento in età moderna di “autogoverno operaio” per passare al pensiero di Karl Marx che nel 1867 pubblicò il primo volume della sua opera principale “Il Capitale” (Das Kapital). Una sorta di “manifesto” che il suo amico Friedrich Engels presentò in maniera più semplice e più sintetica agli esponenti dei partiti socialisti d’indirizzo “marxista”. Su questa base altri pensatori intesero approfondire e arricchire le idee originariamente proposte da Marx, quali, tra le altre, di August Bebel, Karl Kautsky in Germania e di Antonio Labriola in Italia. Nei tre decenni finali del XIX secolo vi fu una grande e irresistibile espansione del movimento socialista in Europa, ma fu anche attraversato da forti dissidenze interne sul piano teorico e politico. Le posizioni estremistiche si avvertirono soprattutto in Spagna e in Russia e anche fuori dall’Europa. (Riccardo Alfonso)