Il caso Notarbartolo

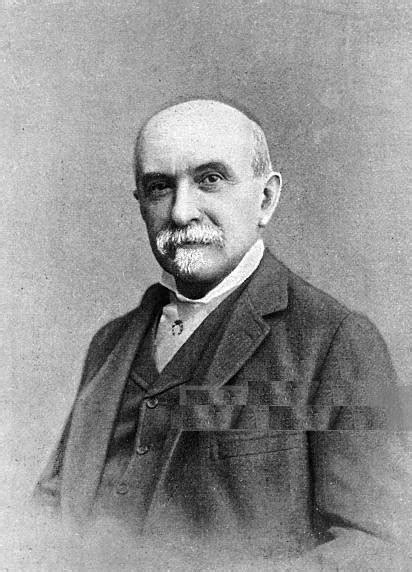

Emanuele Notarbartolo

Emanuele Notarbartolo, marchese di San Giovanni nasce in una famiglia aristocratica palermitana nel febbraio del 1834 I Notarbartolo erano aristocratici e potenti (il nonno Francesco Paolo era principe di Sciara).Emanuele rimane presto orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all’economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica).

La famiglia era di fede borbonica. Leopoldo prestò servizio nell’amministrazione del Regno delle Due Sicilie, prima a Chieti come intendente dell’Abruzzo Citra, poi a Napoli come consigliere della Gran Corte dei conti. Il nonno, Francesco Paolo principe di Sciara, nel 1861 seguì Francesco II in esilio e non si riconciliò mai con la nuova Italia.

La domanda del mercato internazionale sollecitava intanto dinamismi, investimenti, trasformazioni intensive nell’agricoltura siciliana. Notarbartolo, che non disponeva di grandi beni aviti, si lasciò affascinare dal modello del proprietario ‘moderno’ e imprenditore, per seguire il quale si impegnò nel miglioramento delle coltivazioni nella sua azienda agraria di Meldolilla, in una zona interna della provincia di Palermo, presso Caccamo. Da quello che si può capire, l’operazione non si rivelò molto redditizia. Gli accadde per giunta di essere sequestrato da certi banditi, e di dover pagare un riscatto per essere liberato.

Dal 1862 Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all’Unità d’Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. Il consiglio della banca è composto principalmente da politici, molti dei quali legati alla mafia locale.

Notarbartolo fu così ben lieto di abbandonare il terreno più immediatamente politico quando, il 1° febbraio del 1876, il presidente del Consiglio Marco Minghetti lo nominò direttore generale del Banco di Sicilia su proposta del prefetto palermitano Luigi Gerra. Il governo cadde di lì a poco più di un mese. Qualche tempo ancora e Notarbartolo abbandonò la carica di sindaco.

Per di più, durante il governo Depretis, gli vengono affiancati due personaggi a lui ostili, tra cui il parlamentare Raffaele Palizzolo (nato a Termini Imerese nel luglio del 1843), colluso con la mafia locale da anni e le cui speculazioni avventate avevano creato non pochi screzi con Notarbartolo.

Chi parla di liberismo e di logica di mercato in Sicilia viene ucciso.

O ti uccide la mafia o ti distrugge la politica con l’uso della giustizia ingiusta

La nomina di Notarbartolo alla guida del Banco fu intesa a sottrarre il migliore esponente della Destra palermitana alle conseguenze di una sconfitta che sarebbe stata definitiva, ma anche a realizzare il salvataggio di un istituto di credito in difficoltà per le eccessive esposizioni nei confronti di alcune società e massimamente della casa armatoriale palermitana Trinacria, che in effetti fallì. Il nuovo direttore fece valere le ormai riconosciute competenze di amministratore, e riuscì nell’intento.

Critico della finanza allegra dei suoi predecessori, rilevò che una stretta creditizia avrebbe avuto i suoi vantaggi per l’economia regionale. Entrò così, armato del classico argomento liberista, nelle polemiche tra ‘produttori’ (proprietari fondiari) e ‘speculatori’ (commercianti e finanzieri) che accompagnavano l’ingresso della Sicilia nel grande mercato internazionale, zolfifero, vitivinicolo, agrumario.

La congiuntura internazionale mutò negli anni Ottanta, e calò sull’economia siciliana lo spettro della depressione. Nel 1887 ascese alla guida del governo Francesco Crispi, grande leader della Sinistra costituzionale palermitana, e antico avversario politico di Notarbartolo, il quale nondimeno sembrò raggiungere una buona intesa con il nuovo ministro dell’Agricoltura Luigi Miceli, da cui il Banco dipendeva. Dell’appoggio governativo, aveva un gran bisogno per resistere al ‘partito’ che puntava ad allentare i cordoni della borsa nel Consiglio generale dal Banco, sorta di organismo corporativo composto da 50 membri nominati per i due terzi dalle Camere di commercio e dai Consigli provinciali siciliani.

Raffaele Palizzolo

Il movente dell’assassinio di Notarbartolo sono i soldi

In alcune lettere riservatissime inviate a Miceli dell’aprile 1889, Notarbartolo denunciò la forte ostilità «personale» promanante da un Consiglio che, spiegava, era composto da gente di nessuna competenza bancaria; che rispondeva solo a logiche di sovraeccitate «lotte elettorali»; che si proponeva di «asservire la Direzione generale e le Commissioni di sconto», di «invadere tutti i campi» con l’aiuto dei mafiosi

Notarbartolo rilevava un contrasto di tipo strutturale, che era nondimeno accentuato dalla sfavorevole congiuntura, dal calo dei prezzi agricoli che metteva in difficoltà le banche popolari dei cui finanziamenti si era alimentata la trasformazione fondiaria. Il direttore del Banco di Sicilia, che (al pari di quello di Napoli) aveva garantito il risconto, cercava di rientrare e tendeva a chiudere i rubinetti del credito. I membri del Consiglio protestavano, e lo facevano con più veemenza i non pochi che erano debitori del Banco

Mentre il direttore generale aspettava una riforma che stabilisse le giuste gerarchie tra lui stesso, il suo staff tecnico, e il Consiglio, le sue lettere riservatissime furono trafugate dal tavolo del ministro, e ricomparvero misteriosamente nella mani di alcuni membri del Consiglio, che le misero in discussione nella seduta del 19 maggio dando il là a una sequenza di attacchi alla figura e all’azione di Notarbartolo, in cui si distinse Raffaele Palizzolo, deputato palermitano al Parlamento proveniente dal partito regionista, molto chiacchierato per le sue relazioni con gruppi mafiosi

Il 1º febbraio 1893, nel tragitto in treno tra Termini Imerese e Trabia, venne ucciso con 27 colpi di pugnale da Matteo Filippello e Giuseppe Fontana, legati alla mafia siciliana. Questo caso avrebbe acceso un importante dibattito sulla situazione della mafia in Sicilia e in Italia e, soprattutto, sulla collusione tra mafia e politica, ma inizialmente nessuno osò fare nomi.

Nel 1899 la Camera dei deputati autorizzò il processo contro il deputato Raffaele Palizzolo come mandante dell’assassinio.

Nel 1901 venne giudicato colpevole e condannato, ma nel 1905 fu assolto dalla Corte d’Assise di Firenze per insufficienza di prove, probabilmente sempre grazie ai suoi appoggi importanti.

Fonte: Treccani , Web

Il Circolaccio